痛风门诊里,最近常见到三十来岁的面孔。小周,39岁,反复脚趾疼两年,每次“好好休息就过去了”。直到体检显示尿酸一直偏高,复查肾功能,肌酐升高、估算肾小球过滤率下降。他愣住了:“不是关节的事吗,怎么扯到肾?”

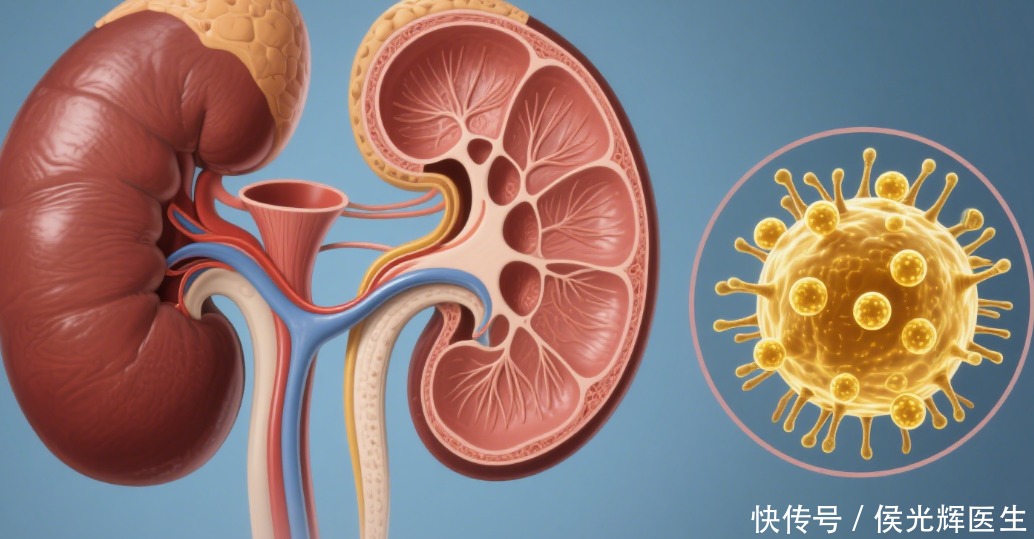

结论其实很朴素:尿酸长期管不好,肾脏往往先受累。关节只是“报警喇叭”,肾是默不作声的“发动机”。发动机一旦出问题,整车都受牵连。

一、为什么肾会先“罢工”

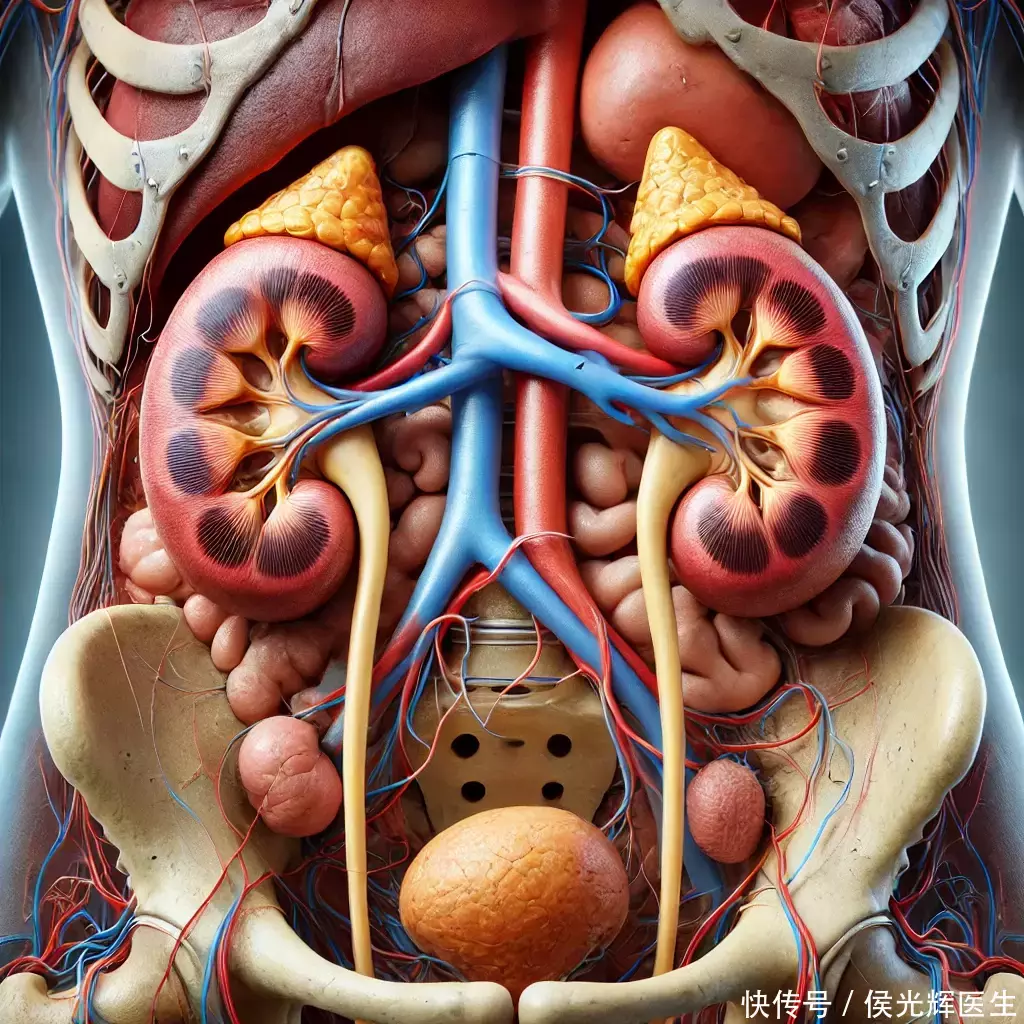

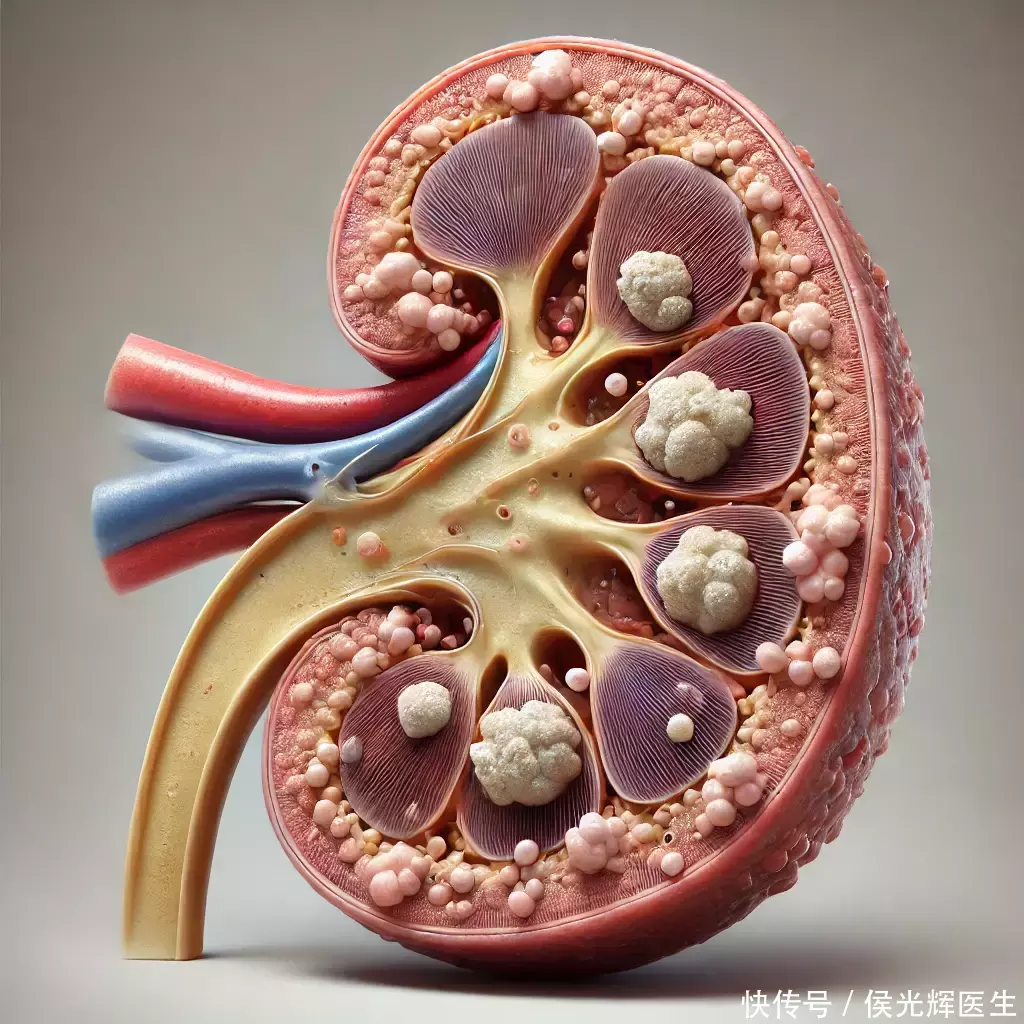

我们体内的尿酸,三分之二需要靠肾脏排出去。尿酸高时,血里像溶了太多“盐”,温度低、浓度高或脱水时,更容易结成微小结晶。它们沿着肾小管走,可能“堵车”,刺激炎症,久了就让肾实质纤维化;有时还会形成尿酸结石,出现腰痛或血尿。另一方面,长期高尿酸还会影响血管内皮和血压,给肾小球“加班”。这些过程常常没什么明显感觉,所以有人自觉“状态挺好”,指标却在悄悄变差。

二、哪些信号别忽视

早期并不典型,但有些线索值得重视:泡沫尿久散不去、晨起眼睑或踝部水肿、血压较以往升高、夜尿次数增加、腰部不适或反复“肾绞痛样”发作。化验上,尿酸多次高于参考上限(常见上限约420 μmol/L),尿常规出现蛋白或潜血,肌酐上行、eGFR下降,都提示需要尽快评估肾脏情况。

三、医生的劝告:从今天起做对这“四件事”

1)水要喝到位

目标是“清淡、分次、稳定”。多数成年人宜在口渴之前采取少量多次的方式补充水分。若出汗较多或进行运动之后,则需及时补充水分,以维持身体的正常代谢。若已有明显水肿、心衰或医生要求限水,按医嘱执行。

2)吃得有章法

记住“三少一多”。少嘌呤(动物内脏、浓肉汤、火锅老汤、部分海鲜要克制);少含糖饮料(尤其高果糖饮料和酒中甜味鸡尾酒);少酒精(啤酒并不“温和”);多蔬菜与适量全谷。若想补充优质蛋白,可选择牛奶、鸡蛋、豆制品以及适量瘦肉。 将这些富含优质蛋白的食物合理分散于一日三餐之中,确保营养均衡摄入。控制体重,比“戒某一种食物”更关键。

3)动得稳妥

一周至少150分钟中等强度活动,如快走、骑行。避免一次性高强度、出大汗而不补水的运动,以免诱发急性发作。

4)药别自己做主

反复发作或尿酸持续偏高,尤其合并肾功能异常、痛风石或结石时,是否需要降尿酸治疗、用哪一类药、起始剂量与复查计划,都应由医生评估。急性发作期的止疼与降尿酸方案也不同,切忌自行停换药。正在使用利尿剂、阿司匹林等药物的患者,务必将用药情况告知医生。如此,医生方能根据具体情况合理调整治疗方案,保障治疗的安全性与有效性。

四、常见误区,早点绕开

——“不痛就不用管”:无症状期同样可能在伤肾。

——“全靠饿或断碳水降尿酸”:极端节食会诱导尿酸短期波动,得不偿失。

——“只盯着嘌呤表”:高糖饮料和酒精更容易被忽略,却更常见。

——“一吃药就一劳永逸”:降尿酸是长期管理,配合生活方式和定期复查才有效。

——“喝浓茶解腻”:浓茶利尿却可能加重结石风险,解渴以清水为主。

就医边界也要清楚:一年痛风发作≥2次、出现痛风石或结石、尿酸多次明显升高、肾功能指标异常、合并高血压/糖尿病/肥胖、备孕与妊娠人群,都建议尽早到风湿免疫或肾内科规范评估。当需进行影像检查或检测24小时尿酸排泄量时,务必遵循医嘱及时完成,切勿拖延。早检查早明确,利于健康管理。

管理尿酸更像“存钱理财”而不是“打怪升级”。每天多走几步、少喝一杯含糖饮料、把火锅老汤换成清汤、睡前补一小杯水,这些小选择堆起来,就是对肾脏最稳妥的保护。把“疼的时候治疼,不疼就算了”改成“平时就把尿酸管住”,多数人都能把风险挡在门外。

配先查配资-股票配资在线-股票怎么玩杠杆-a股怎么加杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资网址金将军这次确实是赌赢了

- 下一篇:配资资金杠杆报123.23元/张